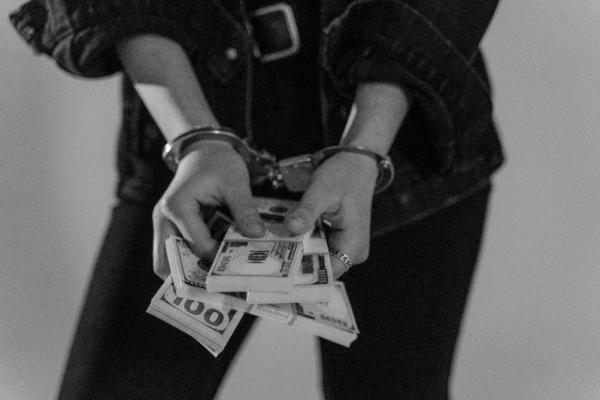

Ilustrasi - Pemerasan vs Suap, Apa Bedanya dalam Hukum Indonesia? (Foto: Pexels/Tima Miroshnichenko)

Jakarta, Jurnas.com - Di tengah ramainya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, dua istilah hukum kerap muncul dan membingungkan masyarakat: pemerasan dan suap. Meski sama-sama melibatkan kekuasaan dan uang, keduanya memiliki perbedaan penting dalam perspektif hukum Indonesia.

Perbedaan ini menjadi semakin relevan ketika publik mencoba memahami bagaimana sebuah kasus dikategorikan dan dijerat oleh hukum. Apalagi, kedua tindak pidana ini berakar pada penyalahgunaan jabatan yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dikutip dari berbagai sumber, pemerasan dalam hukum Indonesia terjadi ketika seseorang memaksa pihak lain memberikan uang, barang, atau fasilitas dengan menggunakan kekerasan atau ancaman. Dalam praktiknya, ancaman tersebut bisa berupa tekanan fisik, intimidasi psikologis, atau penyalahgunaan jabatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 menyebut bahwa pemerasan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Unsur utama dalam pemerasan adalah paksaan sepihak, yang membuat korban merasa tidak punya pilihan selain menuruti.

Berbeda dari itu, suap justru berlangsung atas dasar kesepakatan antara dua pihak yang saling menguntungkan. Biasanya, suap melibatkan pemberian kepada pejabat publik agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 mengatur bahwa pemberi suap dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun serta denda hingga Rp250 juta. Di sini, relasi antara pelaku tidak berdasarkan tekanan, tetapi pada kehendak bersama untuk mengakali hukum.

Namun tidak sedikit masyarakat yang keliru dengan mengira hanya penerima suap yang bisa dihukum. Padahal dalam aturan hukum yang sama, pemberi juga memiliki tanggung jawab pidana dan bisa dijerat atas perbuatannya.

Pemberian kepada pegawai negeri, baik dalam bentuk uang pelicin, gratifikasi, atau janji tertentu, dapat melanggar Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor. Pemidanaan terhadap pemberi ini menegaskan bahwa hukum tidak memihak siapa yang memulai transaksi haram, melainkan pada dampak dan motifnya.

Karena itu, baik pemerasan maupun suap sama-sama memiliki dimensi pidana yang serius meskipun unsur dan relasinya berbeda. Pemerasan terjadi karena tekanan yang mengarah pada pemaksaan, sementara suap tumbuh dari persetujuan diam-diam.

Persoalan ini kembali relevan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer lewat operasi tangkap tangan. Dalam keterangan resmi, KPK menyebut dugaan adanya pemerasan terhadap perusahaan dalam proses sertifikasi K3.

Sementara itu, penyelidikan KPK atas dugaan suap juga berlangsung di Kementerian Agama terkait pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024. Dari penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

Dua kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana praktik pemerasan dan suap masih berlangsung dalam sistem birokrasi Indonesia. Meskipun berbeda modus, keduanya mencederai integritas lembaga publik dan keadilan hukum.

Dari sisi moral, kedua tindakan ini juga sama-sama tercela karena melanggengkan budaya transaksional dalam pelayanan publik. Pemerasan merampas hak korban lewat tekanan, sedangkan suap melahirkan keputusan-keputusan yang bias kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, mengenali dan memahami dua jenis tindak pidana ini menjadi penting dalam memperkuat kesadaran hukum. Penegakan hukum yang adil harus ditopang oleh pemahaman publik yang kritis terhadap bentuk-bentuk penyimpangan kekuasaan. (*)

Perbedaan suap dan pemerasan Hukum Indonesia Kasus suap Kasus pemerasan